毎日残業が続いているけれど、何にそんなに時間を使っているのかわからない……。そんな方にこそ必要なのが、仕事の“見える化”です。

仕事の見える化とは、今抱えている業務量・優先順位・進捗状況を目に見える形に整理し、ムダや非効率を発見することです。見える化によって、無意識の残業を減らし、業務効率を大きく改善できます。

この記事では、見える化がなぜ重要なのか、そして誰でもすぐに始められる具体的な方法をわかりやすく解説します。

この記事はこんな方におすすめです。

- 残業が常態化しており、働き方を見直したい方

- 仕事の優先順位がうまくつけられず、タスク管理に悩んでいる方

- 「忙しいのに成果が出ない」と感じている方

仕事の見える化が残業削減につながる理由と効果

仕事の見える化とは、担当している業務や進行中のタスク、作業時間などを明確に可視化することです。

見える化ができていないと、業務の全体像がつかめず、非効率な進め方や「なんとなく残業」が発生しがちです。

しかし、見える化によって自分の業務状況を客観的に把握できるようになると、仕事に優先順位をつけやすくなり、ムダな時間の削減や、チームとの連携改善にもつながります。

この章では、見える化がなぜ残業削減に結びつくのかを4つの視点から解説します。

仕事量・作業時間が明確になる

仕事を見える化すると、まず自分がどのくらいの業務を抱えているのかを正確に把握できるようになります。

頭の中だけでスケジュールを管理していると、思っている以上に仕事量が多くなっていたり、同じ作業に過剰な時間を使ったりしていることに気づけません。

作業時間も含めて可視化することで、「どこに時間がかかっているのか」「どの業務が無駄に長引いているのか」といった課題が見えてきます。

また、タスクのボリュームに対して日々のリソースが足りているかどうかも確認できます。これにより、無理なスケジュールや後回しによる残業を未然に防ぐことが可能です。

進捗管理がしやすくなり、予定通りに仕事を終わらせる意識が高まる点も大きな効果です。結果的に、自分の働き方に対するコントロール感が生まれ、無計画な残業が減っていきます。

タスクの優先順位が立てやすくなる

仕事を見える化することで、すべてのタスクを一覧で確認できるようになります。その結果、「今なにを最優先でやるべきか」を判断できます。

優先順位が不明確なままだと、すぐに終わる簡単な作業や、他人に急かされた業務ばかりを先に処理してしまい、本来重要な仕事が後回しになりがちです。

すると、重要なタスクに取りかかる時間が夕方や夜になり、残業につながるという悪循環に陥ります。

しかし、あらかじめ優先度を明確にしておけば、重要なタスクから順に着手でき、時間の使い方が計画的になります。

特に期限が迫っている業務や、他のメンバーの進行にも関わるタスクを早めに処理できるため、全体の効率も上がります。

また、優先順位を明示することで、タスクを抱え込みすぎている場合も可視化でき、早めにヘルプを求める判断もできるようになります。

ムダな作業・曖昧な業務を減らせる

仕事を見える化すると、自分が普段どんな作業に時間を割いているのかがはっきりします。

その中には、実は誰も必要としていない報告書の作成や、意味のない定例ミーティング、ダブルチェックが重複している確認作業など、「やらなくてもよい仕事」が含まれていることが少なくありません。

こうしたムダな作業は、放置すればするほど業務時間を圧迫し、残業の原因になります。見える化によってその存在に気づくことができれば、業務の棚卸しが可能になり、作業の見直しや改善につなげられます。

また、作業の手順が不明瞭なものや、目的が曖昧な業務についても、見える化を通じて「なぜこの作業が必要なのか?」と問い直すきっかけが生まれます。

このようにして、業務の質を高めながら無駄な時間を削ることができるのです。

上司やチームとの連携がスムーズになる

仕事を見える化することで、自分のタスクや進捗状況を周囲と共有しやすくなります。

上司や同僚からすれば、部下やメンバーが今どんな仕事をどれだけ抱えているのか、どこでつまずいているのかを把握しやすくなるため、必要なサポートや判断を適切なタイミングで提供できます。

これは、無駄な指示のやり直しや報連相の手間を減らすことにもつながります。

さらに、タスクの可視化によって業務分担がしやすくなり、「誰がどの仕事をやるべきか」が明確になります。

曖昧な分担や、特定の人に仕事が集中する状況を防げるため、チーム全体の生産性も向上します。

見える化を通じてオープンなコミュニケーションが促進され、結果として無理な働き方や不必要な残業も回避できるようになります。

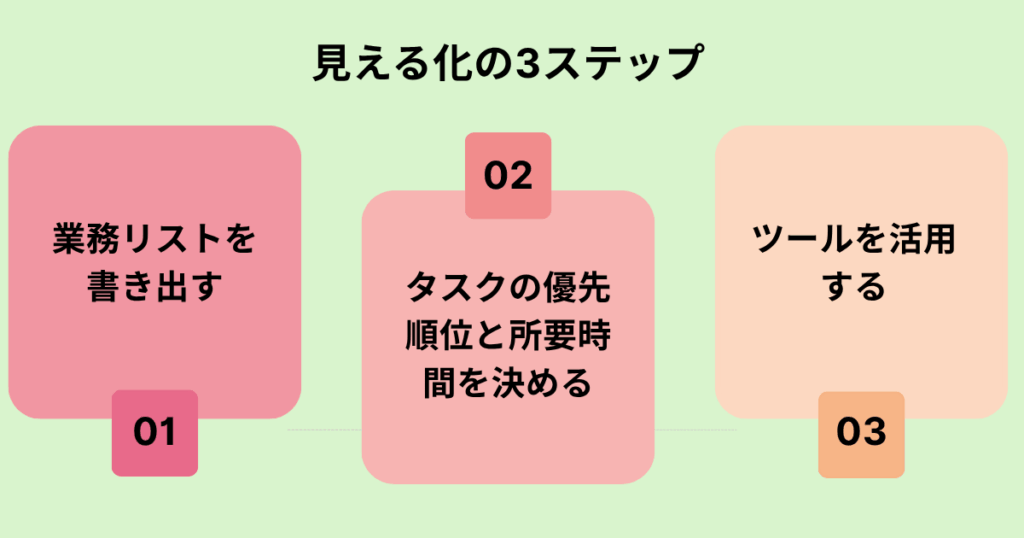

残業ゼロを目指す!仕事を見える化するための3ステップ

仕事の見える化を実践する際に重要なのは、段階を踏んで整理・判断・管理のプロセスを組み立てることです。

この章では、誰でもすぐに実践できて効果を感じやすい「3つのステップ」に分けて、仕事を見える化する方法を紹介します。

まずは業務リストを「すべて」書き出す

見える化の第一歩は、自分が抱えている業務をすべて書き出すことです。

ここで重要なのは、「全部出す」ことです。

思い出せる限りの業務を具体的に書き出し、頭の中だけで管理している仕事をゼロに近づけます。

定例業務、突発対応、社内会議、メール返信など、大きなものから些細なものまですべてをリストアップしましょう。

この作業をするだけで、無意識に抱えていた仕事の多さに気づく人は少なくありません。

中には「この仕事は誰がやるべきなのか不明確だった」「習慣的にやっていたけど、本当に必要?」といった気づきも出てくるはずです。

まず全体像を把握することが、見える化の土台となります。

タスクごとに優先順位と所要時間を設定する

リストアップができたら、次に各タスクに「優先順位」と「所要時間」を設定します。

これは、単なるタスクの把握ではなく、「どう仕事に取り組むか」という戦略の部分です。

まず、緊急度と重要度を基準にA(最優先)〜C(できれば)まで分類する方法が効果的です。

次に、それぞれのタスクにかかるおおよその時間を見積もります。実際に時間を測ってみることで、意外な発見が多く得られるはずです。

このプロセスを行うことで、無意識に時間を食っていた作業や、あまり価値を生んでいない仕事に気づくことができます。

また、業務時間に対して「タスクが詰まりすぎている」状態にも気づけるので、事前に調整ができ、残業の予防にもつながります。

タスクの優先順位の付け方は、以下の記事を参考にしてください。緊急度と重要度を基準に決める効果的な方法です。

進捗管理や共有に便利なツールを使う

最後のステップは、業務の進捗を継続的に管理・共有する仕組みを作ることです。

これは、個人だけで完結する場合でも有効ですし、チームで働く場合にはさらに効果が大きくなります。

具体的には、Trello・Notion・Googleスプレッドシート・タスク管理アプリ(例:TodoistやAsana)などのツールを活用するのが現実的です。

これらを使えば、日々の進捗や完了タスクの状況がひと目で分かるようになり、頭の中で抱えていた「やるべきこと」を外に出して整理できます。

チームで使えば、進捗共有や業務の重複回避にもつながり、ミスや非効率も減らせます。

注意したいのは、ツール導入が目的になってしまうことです。あくまで仕事を見える化する「手段」として、自分やチームに合ったものを選びましょう。

最初は紙とペンでも十分ですが、ツールを使うと定着しやすくなります。

見える化を続けるコツと注意点

仕事の見える化は、最初は効果を感じても、次第に形骸化したり、負担になってやめてしまうことも多いのが現実です。

この章では、見える化を無理なく継続し、効果を最大限に引き出すためのコツと注意点を紹介します。

「見える化が目的」にならないようにする

仕事の見える化は手段であり、目的ではありません。

しかし、タスク管理表やチェックリストの作成に力を入れすぎて、本来の目的である「業務の効率化」「残業の削減」を見失ってしまうケースがあります。

たとえば、業務リストを細かく書くことがゴールになり、作業の中身を考える時間や、優先順位を見直す時間がなくなるようでは本末転倒です。

重要なのは、見える化によって「どんな課題が見えてきたか」「どんな改善ができたか」に意識を向けることです。

見える化は情報を外に出すことで気づきを得るための手段であって、見た目を整えることがゴールではありません。

特にExcelやツールでの管理にこだわりすぎると、時間と手間ばかりかかってしまい、本来の仕事が圧迫される危険もあります。

あくまで必要最低限の仕組みにとどめ、実際の行動改善につなげていくことが大切です。

定期的に見直して改善を図る

一度作った見える化の仕組みも、時間が経てば現実の業務とズレが生じてきます。

そのため、定期的に「今の業務内容に合っているか」「タスクの優先順位は適切か」を見直すことが欠かせません。

月に1回でも、自分の業務リストやタスク管理表を確認し、不要になった項目を削除したり、新しい業務を追加しましょう。

見直しを習慣化することで、常に最新の業務状況を把握でき、不要な残業や過剰なタスクを避けられます。

また、過去の自分の見える化データを振り返ることで、自分の働き方のクセや無駄も見えてきます。たとえば、「このタスク、毎週後回しにしているな」と気づけば、そもそも必要性を再検討することや、やり方を変えるきっかけになります。

見直しを面倒と感じず、「業務を最適化する時間」と捉えることが、見える化を成功させるポイントです。

チーム全体で共有してこそ意味がある

個人だけでなく、チームで見える化を活用することで、仕事の質とスピードは大きく向上します。

特に複数人で協力して進める業務では、誰が何を担当しているのか、どこまで進んでいるのかを共有することがトラブルや遅延を防ぐポイントになります。

チームでの見える化には、タスク共有ツールや掲示板、スプレッドシートの共同編集などが役立ちます。

こうした仕組みがあれば、業務の重複を防ぎ、手が空いた人がフォローに回るといった柔軟な対応もしやすくなります。

また、見える化の共有があることで、マネージャーや上司も部下の負担や進捗状況を把握しやすくなり、適切なサポートや業務配分が可能になります。

ただし、他人を監視する目的で使うと信頼関係が損なわれるため、「協力と改善」の視点で運用することが重要です。見える化は、チーム全体の透明性と効率性を高めるための土台となります。

まとめ

仕事の見える化は、日々の業務を効率化し、残業を減らすための強力な手段です。業務内容を可視化することで、仕事量や優先順位、ムダな作業が明確になり、自分で仕事をコントロールしやすくなります。また、チームでの共有によって連携がスムーズになり、トラブルや非効率の防止にもつながります。

大切なのは、見える化を目的化せず、業務改善のための手段として使い続けることです。自分に合った方法を取り入れ、定期的に見直すことで、より効果的に機能します。

「残業を減らしたい」「今の働き方を見直したい」と感じている方は、まずは今日から、業務の見える化を始めてみてください。