毎日忙しく働いているのに仕事がなかなか終わらない方は、時間の使い方を少し工夫するだけで業務の効率が大きく変わります。

その方法のひとつが「タイムボックス」です。

あらかじめタスクごとに時間を区切って作業を進めることで、ダラダラとした仕事を防ぎ、限られた時間内で最大限の成果を出すことができます。

本記事では、タイムボックスを活用して仕事を効率化し、残業を減らすための具体的なステップを解説します。

タイムボックスとは?

タイマーや砂時計をイメージしてもらうとわかりやすいと思います。つまり時間制限を決めて、そこまでにやりきろうとするわけです。

タイムボックスはとてもシンプルな方法ですが、実際に意識して実践している人は意外と少ないです。

なんとなく仕事を始めて、気づけば予定より長引いていたり、優先順位を決めずに目の前の業務に追われてしまったり……。結局、効率が悪くなって残業が増えてしまうことはよくあります。

だからこそ、タイムボックスを意識的に取り入れることが、仕事の効率化や残業削減に大きく役立つのです。

ダラダラ作業を防ぎ、タスクをさくさくと終わらせることができます。

タイムボックスの効果=パーキンソンの法則を克服する

タイムボックスは、パーキンソンの法則を克服する方法のひとつとして語られることが多いです。

パーキンソンの法則というのは、イギリスの歴史学者シリル・ノースコート・パーキンソン氏が提唱した以下の2つの法則のことです。

- 仕事は与えられた時間をすべて埋めるまで膨張する

- 支出額は収入額に達するまで膨張する

今回は時間管理の話なので、「仕事は与えられた時間をすべて埋めるまで膨張する」というのが関係します。

これは、仕事に使える時間が長ければ長いほど、その時間を使い切るまで作業が伸びる傾向があるという意味です。

なぜ時間を使い切るまで作業してしまうのか?

本来なら1時間くらいで終わるような仕事をしていたはずなのに、気付いたら1日経ってしまっていた……。

このような経験は多くの方がしているのではないでしょうか?

締め切りや時間制限が長いと、余分な作業や不必要な検討が入り、作業時間が膨らんでしまうのです。

このような状況に陥ってしまう理由としては、人間には以下のような傾向があるからです。

- 期限に依存する傾向がある:期限が長いと「まだ時間がある」と考え、緊張感が薄れるため、タスクの進行が遅くなる

- 余分な作業や細部へのこだわり:時間に余裕があると不必要な追加作業をしたり、ムダに完璧を追求したりする

心当たりがある方も多いのではないでしょうか?

タイムボックスを活用するメリット

タイムボックスを活用すると、タスクに集中でき、業務が効率化します。結果として、同じ仕事量を終わらせる場合でも残業が減ります。

タスクに集中しやすくなる

時間制限があることで集中力が高まり、仕事の質が上がります。結果的に不要な手戻りもなくなり、効率よく仕事を完了させられます。

ムダな完璧主義を防ぐ効果もあります。仕事では完璧を追求しようとすると時間がいくらあっても足りないので、残業が際限なく続いてしまいます。

タイムボックスを使って時間制限を設けることで、ムダな完璧主義を防ぐことができます。

なお、ここでいう「ムダな完璧主義」とは、質を極端に追求しすぎるあまり、実際にはそこまでのクオリティが必要ない場面でも時間やリソースを過剰に投入してしまう状態のことを指します。

残業を防ぐ明確な目安になる

タイムボックスを活用することで、業務時間の明確な区切りを設定できるため、残業を防ぐことができます。

あらかじめ作業ごとに時間を割り当て、「このタスクは◯時までに終わらせる」という意識が生まれ、時間管理がしやすくなるのです。

また、予定の時間を超えそうな場合は、優先順位を見直したり、効率的な進め方を考えたりするきっかけにもなります。

これにより、ダラダラと業務を続けてしまうことを防ぎ、計画的に業務を進めることができます。結果的に残業の削減につながります。

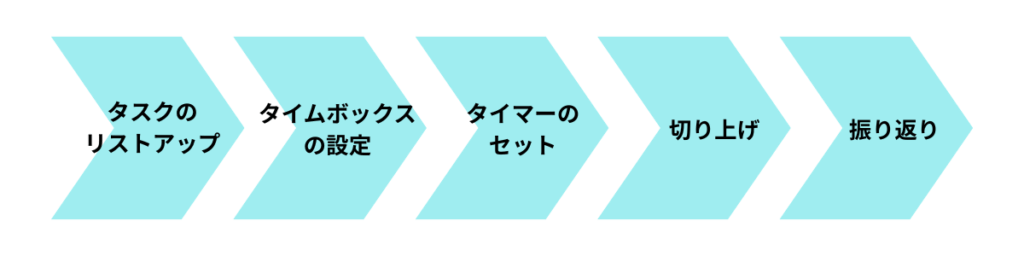

タイムボックスのやり方

タイムボックスの具体的なやり方は以下のとおりです。

- タスクのリストアップ

- タイムボックスの設定

- タイマーのセット

- 時間がきたら切り上げ

- 振り返り

それぞれのステップを見ていきましょう。

タスクのリストアップ

まずはその日のやるべきタスクをリスト化し、優先順位をつけます。

タイムボックスは基本的に小さなタスクを効率よくこなすための手法なので、大きすぎるタスクにそのまま当てはめるのは難しいです。

タスクが大きすぎる場合は、具体的で実行可能な単位に分解しましょう。

たとえば「企画書を作成する」という大きなタスクがあった場合、「構成案の作成」「データの収集」「ドラフト作成」などに分けます。

タイムボックスを設定する

リストアップしたタスクごとに、かける時間を設定します。

1つのタスクに割り当てる時間は、30分~1時間程度が目安です。細かい作業であれば15分単位でも効果的です。メール返信は15分以内に終わらせるとかですね。

また、タスクごとだけでなく、業務全体の終了時刻も明確にしておきましょう。これは最終的なデッドラインです。

残業をしないという目標がある人なら、どんなに遅くても「定時」をデッドラインにしましょう。

タイマーをセットする

スマートフォンやPCのタイマー、アプリなどを使用して、設定した時間を計測します。

タイマーが動いている間は、ほかの作業や通知を遮断し、タイムボックス内で最大限集中しましょう。

タイマーをセットしないと「気づいたら時間が過ぎていた」になってしまうので、欠かせないプロセスです。

時間がきたら切り上げる

タイマーが鳴ったら、いったん作業をストップします。

時間内で終わらなかった場合は、その場で無理に完了させず、次の時間枠や翌日に回します。

振り返り

上記のようにしてタスクを次々にこなしていった後は、振り返りも必要です。

設定したタイムボックスに対して、実際の所要時間はどれくらいだったのかを振り返りましょう。

時間内に終わらなかった場合は、設定時間が短く、見込みが甘かった可能性があります。

作業内容をさらに細分化する、1枠の時間数を伸ばすなどして、タイムボックスを設定し直しましょう。

時間が想定よりもかかってしまっている現状を分析して原因を特定することも大切です。

以下のような質問を自分に投げかけてみると、原因が見えてきます。

- 作業内容が想定以上に複雑?

- 細部にこだわりすぎている?

- 一度にすべてを完璧にしようとしている?

反対に設定時間よりも早く終わった場合は、今後は短縮してほかのタスクに時間を充てるようにします。

このようにして自分のペースや作業の難易度に応じて、タイムボックスの設定を調整します。

どの作業にどのくらい時間がかかるのかは、1回だとなかなか決定できないはずです。おそらく最初は、見込んだ時間と実際にかかった時間に乖離があるケースが多いのではないかと思います。

そのため実際にかかった時間のデータをある程度蓄積させ、見込み時間との乖離をなくしていくよう調整していきす。

タイムボックスを使うときの注意点

タイムボックスを使うときは、ある程度余裕をもたせて時間を設定することが大切です。また、基本的に自分だけで完了するタスクに使うようにしましょう。

柔軟性をもつ

タイムボックスの時間を厳守するあまり、急な対応や突発的な仕事に追われてしまわないよう、柔軟に調整可能な「バッファ時間」を作りましょう。

わたしの場合、バッファ時間として30分は別枠で想定しておきました。

こうしておくと、急な依頼がきたときなども予定通りにタスクを進められるので慌てることがありません。

無理に詰め込まない

現実的に消化できる量のタスクを計画することが重要です。

詰め込みすぎは逆効果です。

他人の作業に依存するタスクに注意

他部署やチームメンバーとの連携が必要な場合は、タイムボックスがずれる可能性があるため、あまり向きません。

基本的に、自力で完結するタスクについてタイムボックスを使用します。

ただし連携が必要な作業でも、そのうちの一部だけをタイムボックスで進める、というやり方は可能です。

まとめ

本記事のまとめです。

・仕事は与えられた時間をすべて埋めるまで膨張する(パーキンソンの法則)

・時間を有効活用するには時間制限を設けるタイムボックスが効果的

・タイムボックスの活用で集中力アップと完璧主義の防止につながり、残業が減る

タイムボックスをうまく使い、業務効率化と残業の削減につなげましょう。