働き方の多様化が進む中で、「ゆるく働きながら安定した収入を得たい」というニーズが高まっています。

そんな中で注目されるのが「不労所得」です。しかし、不労所得とは何か、どうやって始めればよいのか、具体的なイメージを持っている方は意外と少ないのではないでしょうか。

この記事では、不労所得の定義から、段階的な仕組みづくりのポイント、初心者でも始めやすい方法までをわかりやすく解説します。

この記事はこんな方におすすめです。

- 忙しくても将来的にゆとりある働き方を目指したい方

- 不労所得に興味はあるが、何から始めていいかわからない方

- 副業や資産構築に挑戦したいが、時間や体力に限りがある方

そもそも不労所得とは何か?基本のキ

不労所得と聞くと、「働かずにお金が入ってくる夢のような収入」といったイメージを持つ人も多いかもしれません。

しかし、実際にはそのような単純なものではなく、仕組みや前提を理解しておくことが大切です。

この章では、不労所得の基本的な定義と、よくある誤解について解説します。

定義:働かなくても入ってくる収入

不労所得とは、日々の労働をしなくても継続的に得られる収入のことを指します。

たとえば……

- 株式の配当

- 不動産の家賃収入

- ブログなどの広告収益

- 電子書籍やデジタルコンテンツの販売収益 など

これらは一度仕組みを作れば、ある程度放っておいても収入が発生するという性質があります。

ただし、不労所得を得るには最初の準備や仕組みづくりに労力と時間が必要であることが多く、そのプロセスを軽視することはできません。

たとえばブログで広告収入を得る場合も、記事の執筆やSEOの勉強、アクセス解析などの継続的な作業が必要です。

このように、不労所得は「何もせずに得られる収入」ではなく、「ある程度の初期労力によって生まれた仕組みによって、自動的に得られる収入」と理解するのが現実的です。

不労所得を目指す人は、この点をきちんと認識しておくことが重要です。

よくある誤解:「まったく働かずにお金が入る」ではない

不労所得という言葉から、「ベッドで寝ていてもお金が入ってくる」「何もしなくても月10万円が自動で入ってくる」といった極端なイメージを抱いてしまう人も少なくありません。

ネットやSNS上では、誇張された成功談が多く出回っており、それが誤解をさらに広げている要因のひとつです。

たとえば、不動産収入がある場合でも、物件の維持管理、入居者対応、税務処理などの作業が発生します。

また、配当収入を得るには、資金を投じて株式を購入し、銘柄選びやポートフォリオの見直しといった行動が必要です。

つまり、「労働」ではないにしても、「関与ゼロ」ではないのです。

さらに、多くの不労所得は初期段階で相応の努力や投資が必要です。

たとえば電子書籍の販売であれば、書籍そのものの制作に時間がかかります。成果が出るまでに数ヶ月から年単位の時間がかかる場合もあります。

誤った期待を持って始めてしまうと、途中で挫折したり、騙されたと感じたりするリスクもあるため、慎重な理解が必要です。

不労所得とストック型収入の違い

不労所得と似た言葉に「ストック型収入」というものがあります。

どちらも「一度の労力や投資によって継続的に収入が得られる仕組み」を指しますが、少し違いがあります。

ストック型収入は特に「資産やコンテンツを蓄積し、それが収入源になる形」を強調する概念です。

一方で、不労所得はそれに加えて、株の配当や不動産収入のように「働く以外の形で得られる収入全般」を指すことが多いです。

ストック型収入の具体例については、以下の記事もぜひご覧ください。

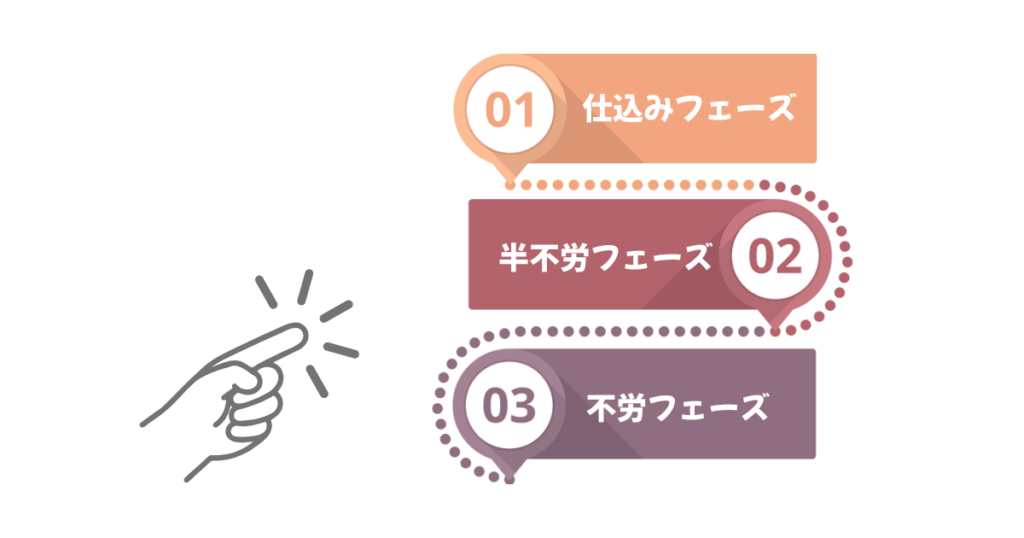

不労所得には3つのフェーズがある

不労所得は最初から何もしない状態で得られるわけではありません。多くの場合、収入が安定して自動的に得られるまでには、いくつかの段階を経ることになります。

この章では、不労所得がどのように形成され、どのように育っていくのかを、3つのステージに分けて解説します。

ステージ①:がっつり手間がかかる「仕込みフェーズ」

不労所得の最初の段階は、もっとも労力と時間がかかるフェーズです。

たとえばデジタル商品を販売する場合も、最初の商品を作るまでに多くの時間とエネルギーを要します。

この段階では、学習や試行錯誤も欠かせません。ターゲットとなる読者や市場を分析したり、収益化の仕組みを理解したりと、土台づくりに多くの時間を投じることになります。

作業そのものは目に見える結果をすぐには生まないため、モチベーションの維持が難しくなることもあるでしょう。

しかし、この仕込みがしっかりできていなければ、次のフェーズには進めません。

重要なのは、「いずれ自動化される可能性がある」という見通しを持ちながら、地道な努力を重ねることです。

不労所得を目指すと聞くと、最初からラクができると思いがちですが、実際にはこのフェーズを乗り越えることがもっとも大変です。

ステージ②:少しずつ自動化されていく「半不労フェーズ」

ある程度の仕組みができあがり、継続的に手を加えなくても収入が発生しはじめると、不労所得は「半不労フェーズ」に入ります。

この段階では、まだ完全に放っておける状態ではありませんが、明らかに初期よりも作業量は減ってきます。

たとえば、ブログの記事数が増えて検索からの流入が安定し、広告収入が毎月発生するようになってくるタイミングです。

このフェーズでは、収入の仕組みが機能しているかを確認しながら、必要に応じて微調整を行います。

具体的には、アクセス解析をもとに記事をリライトしたり、商品ページを改善したりといった作業が求められます。

こうした調整によって、収益性が高まる可能性があるため、戦略的な見直しが重要です。

また、この段階でのもうひとつのポイントは、「継続する価値がある」と実感できるようになることです。

金額が大きくなくても、労力に対して収入が見合っていると感じられれば、やる気も保ちやすくなります。さらに、一定の成果が出ているからこそ、新しい取り組みに時間を割く余裕も生まれてきます。

ただし、ここで安心しすぎると収益が頭打ちになることもあります。そのため惰性で続けるのではなく、必要に応じて内容や方向性を見直していく柔軟性が求められます。

ステージ③:メンテナンス程度で入ってくる「不労フェーズ」

不労所得の最終段階は、日常的な作業がほとんど不要になり、メンテナンスだけで収入が安定して入ってくる状態です。

このフェーズに到達すると、本業やプライベートの時間を確保しながら、収益が継続的に発生するという理想的なワークスタイルが実現できます。

実際にここまでたどり着くには相応の時間と試行錯誤が必要ですが、不可能なことではありません。

この段階においては、過去に作成したコンテンツや構築した仕組みが、ほぼ自動で収益を生み出すようになります。

たとえば、人気のあるブログ記事が長期間にわたってアクセスを集め、広告収入を生み続けるようなケースです。また、一定の評価を得たデジタル商品が、宣伝なしでも定期的に売れ続けることもあります。

メンテナンスの内容としては、システムの不具合がないかを確認したり、時代に合わない表現を微修正したりする程度で済むことが多く、実働時間は極めて少ないです。

その分、新しいプロジェクトに挑戦したり、ライフスタイルを見直したりと、自分の時間をより自由に使えるようになります。

ここにたどり着いた後も、小さな改善や新しい工夫を加えることで、さらに発展させることが可能です。

自分に合ったスタイルを見つけ、無理のないペースで育てていくことが、この段階での収益の安定と持続につながります。

初心者が始めやすい不労所得ビジネス3選

不労所得と一口に言っても、実際にどこから始めればいいのかわからない方は多いはずです。

特に本業が忙しい人や、副業が初めての人にとっては、選択肢が多すぎて迷ってしまうこともあるでしょう。

この章では、初心者でも始めやすく、かつ将来的に資産になり得る不労所得ビジネスを3つ紹介します。

① サイト・ブログ(広告・アフィリエイト)

サイトやブログ運営は、初心者が不労所得を目指すうえで取り組みやすい選択肢のひとつです。

初期費用が少なく、PCとネット環境さえあれば始められるという手軽さがあります。

最初はWordPressなどで記事を書くところからスタートし、ある程度のコンテンツ量とアクセス数が集まれば、Googleアドセンスやアフィリエイト広告からの収益が見込めるようになります。

もちろん、すぐに結果が出るわけではなく、最初の数ヶ月はアクセスがほとんどない時期もあります。

しかし、その間に記事を積み上げることで、後から検索経由で読まれ続ける資産になります。特に、自分の実体験や専門性を活かしたテーマに特化することで、差別化がしやすくなります。

また、ブログは書き続けるうちにライティングやSEO、マーケティングなどのスキルも自然と身につくため、将来的にほかの収入源にも応用が可能です。

記事の更新は必要ですが、過去の記事が検索から継続的に収益を生み出すようになると、手放しに近い状態での不労所得につながります。

特別な才能や資格は不要で、続けることで確実にスキルが積み上がる点も、初心者向けとして適している理由のひとつです。

②デジタル商品の販売

デジタル商品とは、PDF資料、テンプレート、チェックリスト、音声データなど、形のないデータをオンラインで販売する形態のことです。

大きなメリットは、一度作成すれば在庫や発送の手間が一切なく、自動で販売を続けられる点にあります。

販売サイトに登録し、決済・納品までを自動化することで、不労所得に近い形が実現可能です。

たとえば、自作のジャーナルノートや、Canvaで作成したSNS用デザインテンプレートなどは需要があり、初心者でも手軽に作れます。

また、自分が学んだことをまとめたミニマニュアルや、経験を元にしたワークシートを販売するという形もあります。内容次第では、ニッチなテーマほど需要があることも少なくありません。

デジタル商品は、販売価格が数百円から数千円程度と手頃なものが多く、気軽に試せるのも魅力です。

最初に作成するまでに多少の手間はかかりますが、その後のメンテナンスは非常に少なくて済みます。

継続的に売れる商品ができれば、その商品が働いてくれるような感覚に近づいていきます。

③ 写真・イラスト販売

スマホやカメラで撮影した写真、または自作のイラストやアイコンなどをストックサイトに登録しておけば、必要としている人がダウンロードするたびに報酬が発生します。

この仕組みは、まさに「仕込んだ分だけ、後から自動で収益が入る」という不労所得に近い形です。

写真やイラストのスキルが高くなくても、需要があるテーマを選ぶことで十分に成果が出ることもあります。

たとえば、ビジネス系の人物写真、料理写真、日常の風景、暮らしに関するイラストなど、活用されやすいジャンルを選ぶことで、収益化につながりやすくなります。

この方法は一度に多くの時間をかけずに取り組めるため、スキマ時間の活用にも向いています。

また、売れた作品の傾向を分析することで、次に作るべきテーマやスタイルのヒントも得られます。

自分の作品が誰かの役に立ち、それが収入になるという流れは、やりがいと不労所得の両立につながります。

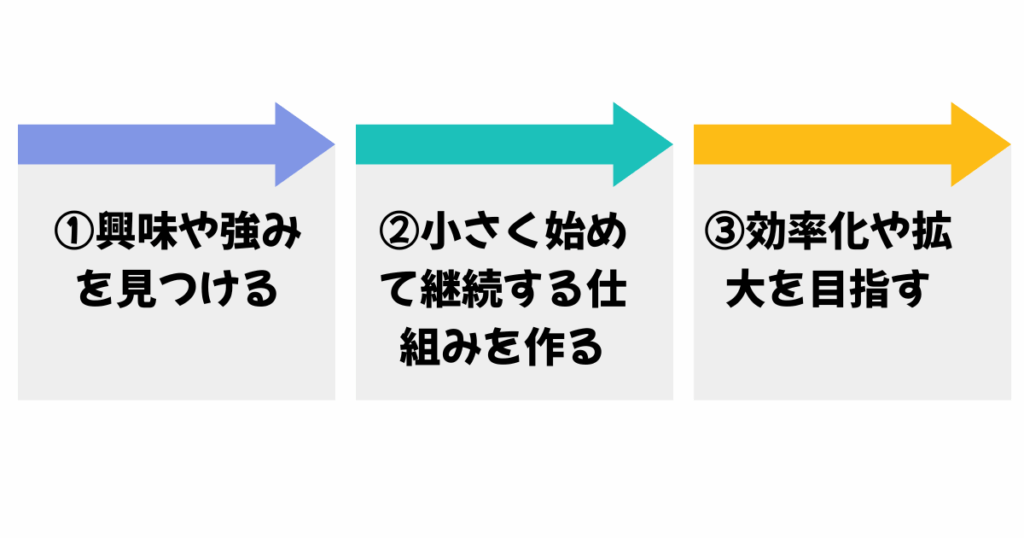

初心者が押さえるべき3つのステップ

不労所得を目指す初心者にとって、ただ漠然と始めるのではなく、しっかりとしたステップを踏むことが成功への近道です。

この章では、自分の強みや興味を見つけることから始まり、小さく始めて継続する仕組み作り、そして収益が出始めた後の効率化や拡大について解説します。

ステップ1:自分の強みや興味を見つける

不労所得の仕組みづくりにおいて、自分の強みや興味のある分野を見つけることは非常に重要です。

なぜなら、自分が興味を持てるテーマで取り組まなければ継続が難しく、成果を出すことが難しくなるからです。

また、強みや専門性を活かすことで他者との差別化が可能になり、競争が激しい市場でも優位に立つことができます。

この段階でしっかり自己分析を行うことが、長期的に不労所得を生み出す基盤となります。自己分析には時間をかけてじっくり取り組むことをおすすめします。

ステップ2:小さく始めて継続する仕組みを作る

次のステップは、大きく始めようとせず、小さく始めて継続できる仕組みを作ることです。

多くの人が最初に完璧を求めたり、大きく動こうとして途中で挫折してしがちですが、不労所得の仕組みは継続的な積み重ねが何よりも重要です。

毎日少しずつでも取り組むことで、徐々に成果が見えてきてモチベーションも高まります。

たとえば販売するデジタル商品も、まずはひとつ完成させることを目標にします。

こうした小さな成功体験を積み重ねることで、無理なく長く続けられる基盤ができあがります。

ステップ3:収益が出始めたら効率化や拡大を目指す

最後に、仕組みから安定的に収益が発生し始めた段階で、効率化や拡大を目指しましょう。

この段階では手作業を減らし、自動化や外注化を進めることで時間的な負担を軽減します。

たとえば、自動化ツール導入や、商品の制作・販売業務の一部を外注する方法があります。

収益を増やすために新たな商品やサービスを追加する、販売チャネルを増やすといった施策も効果的です。

これらの取り組みによって収益の柱を複数に増やし、安定した不労所得へと近づけることができます。

効率化や拡大は焦らず、自分のペースで段階的に進めることが重要です。

まとめ

不労所得は何もせずに得られる収入ではなく、「初期の労力や経験を仕組みに変えることで徐々に手間を減らしながら得られる収入」です。

理想は、日々の手間を最小限にしながら収益が生まれる仕組みを持つことです。そのためには、自分に合った手法を選び、段階を踏んで育てていく視点が欠かせません。

デジタル商品や写真販売など、自分のペースで始められる方法がいろいろありますので、自分に合った方法を試してみてください。