「仕事で疲れやすい」「職場の人間関係がつらい」と感じるHSP(Highly Sensitive Person:敏感な人)は少なくありません。

しかし、無理して続けると心身のバランスを崩し、仕事を続けることが難しくなることもあります。

この記事では、HSP気質で会社員からフリーランスに転身した筆者が、HSPが自分を守りながら長く働き続けるためのコツや、マッチしやすい働き方の例をわかりやすく解説します。

自分の特性を活かし、無理なく働くヒントを知りたい方はぜひ読み進めてください。

この記事はこんな方におすすめです。

- 仕事で疲れやすいHSPの方

- 職場の人間関係や環境に敏感な方

- 働き方を見直したいと考えている方

HSPはなぜ働くと疲れやすいのか?

HSP(Highly Sensitive Person)は、刺激に対して非常に敏感に反応する特性を持っています。

これは決して欠点ではありませんが、一般的な働き方の中では、その繊細さゆえにストレスや疲労を感じやすいです。

この章では、HSPがなぜ働くと特に疲れを感じやすいのか、その主な要因を3つの観点から整理して説明します。

音・人の感情・環境に敏感すぎるという特性

HSPは外部からの刺激に対して脳が非常に深く情報処理を行う傾向があります。

そのため、オフィスの雑音、照明の強さ、空調の音など、ほかの人には気にならない環境要因でも強いストレスを感じることが少なくありません。

また、周囲の人の感情や態度を敏感に察知し、その影響を受けやすいという特徴もあります。

たとえば、同僚が不機嫌な様子でいると、自分に原因があるのではないかと過度に気にしてしまうことがあります。

こうした感受性の高さは、クリエイティブな仕事などで活かされる一方で、刺激の多い職場ではエネルギーを消耗する要因になります。

自分の集中力や判断力が周囲の刺激に左右されやすいため、長時間の勤務や人との接触が多い業務では特に疲れが蓄積しがちです。

結果として、日々の小さな負担が積み重なり、慢性的な疲労感につながります。

「なんでそんなに疲れてるの?」と言われる背景

HSPの疲労感は外から見えにくいのが特徴です。

目に見える忙しさや肉体的な疲労とは異なり、内面的な処理や感情的な緊張が主な原因であるため、周囲の人に理解されにくいことがあります。

その結果、「そんなに大変なことしてないのに、なんでそんなに疲れてるの?」といった言葉を投げかけられることがあります。

こうした言葉は、HSPにとって自分の感覚を否定されたように感じられ、さらなるストレスを招きます。

また、自分でも「これくらいで疲れてしまう自分はおかしいのではないか」と自己否定に陥ることもあるでしょう。

これは、他人の基準で自分の疲労感を測ってしまうことによって生じる問題です。

HSPは、多くの情報や刺激を一度に処理しているため、表面的には平静でも、心の中では常に緊張状態にあります。

このような見えないエネルギーの消耗が日常的な疲れにつながっているのです。

無理して周囲に合わせすぎてしまうクセ

HSPは他人の気持ちや空気を読む力に長けている反面、それが自分の行動や判断を縛ってしまうことがあります。

たとえば……

- 本当は休憩を取りたいのに周囲が忙しそうにしていると、自分も無理をして働き続けてしまう

- 意見が違っても衝突を避けるために自分の考えを抑えてしまう

- 頼まれごとを断れずに過剰な業務を引き受けてしまう など

こうした「人に合わせるクセ」は、短期的には人間関係を円滑にするかもしれませんが、長期的には自分を消耗させてしまいます。

自分の感情や欲求を抑え続けることで、徐々にストレスが蓄積し、心身のバランスを崩すリスクも高まります。

HSPが無意識のうちに「合わせすぎる」ことが多いのは、衝突や誤解を避けたいという強い思いからですが、それによって本来のパフォーマンスが発揮できなくなります。

自分の心地よさや限界を無視した働き方は、継続するほどに消耗を加速させていきます。

毎日疲れているHSPが働き方を見直すべき理由

前章では、HSPがなぜ働くことで疲れやすいのか、その特性と外的要因を中心に解説しました。

この章では、そのような疲れやすさを前提に、なぜHSPが「働き方そのもの」を見直す必要があるのかを掘り下げていきます。

ただ我慢して耐えるのではなく、自分の特性に合った働き方に切り替えることが、長く安定して働き続けるための土台になるからです。

自分をすり減らす働き方では続かない

HSPは日々の業務や人間関係の中で多くの刺激を受け取りやすく、それが蓄積することで知らないうちに心身のエネルギーを消耗していきます。

たとえば、常に周囲の空気を読みながら働いていると、自分の感情を抑える時間が長くなり、内面的なストレスが大きくなります。

結果として、集中力や判断力が低下し、ミスが増えたり、自己評価が下がったりすることもあります。

HSPにとっての「働き続けること」は、単に時間や労力を投入するだけでは成立しません。

自分の特性を無視したまま無理を重ねても、長期的に安定して働くことは難しいです。体力的には問題がない日でも、精神的な疲れがたまっていることで、朝起きることすらつらくなることもあります。

つまり、続かない働き方を続けようとすること自体が、HSPにとってはリスクとなり得るのです。

他人と同じやり方が合うとは限らない

働き方の基準が「みんながやっているから」になっていると、HSPにとっては非常に苦しい状況が続くことになります。

たとえば、8時間勤務やフルタイムの出社、頻繁な会議や雑談など、一般的に普通とされている働き方が、HSPには過剰な刺激となることがあります。

しかし、そういった働き方に適応できない自分に対して「自分が弱いのではないか」と考えてしまい、自己肯定感を下げてしまうケースも少なくありません。

実際には、HSPの特性に適した働き方は別に存在し、それが世間の「普通」と一致していないだけです。

たとえば、静かな環境での集中作業、定型的なルーチン業務、少人数でのチーム作業などは、HSPにとってパフォーマンスを最大化しやすい環境です。

他人のやり方を真似るよりも、自分の心と体がどう反応しているかに意識を向けることのほうが、結果として安定した働き方を見つける近道です。

自分を守る=長く働くための戦略

HSPにとって「自分を守る」とは、自分の特性を理解し、働き方をコントロールすることで、より長く安定して働くための戦略です。

外部からの刺激や人間関係による疲労が多いHSPにとって、日々のエネルギー消耗を最小限に抑えることは非常に重要です。

たとえば、静かな場所で働く工夫をしたり、人との接点を減らしたり、自分のペースで作業できる仕事を選ぶことで、疲労感の蓄積を防ぐことができます。

こうした工夫は、感情や身体のバランスを保つことにつながり、安定した成果や信頼を得ることにも寄与します。

自分に合わない環境から距離をとることは、他者との関係性を健全に保つうえでも大切です。

自己理解と環境調整の積み重ねが、持続可能なキャリア形成へとつながります。

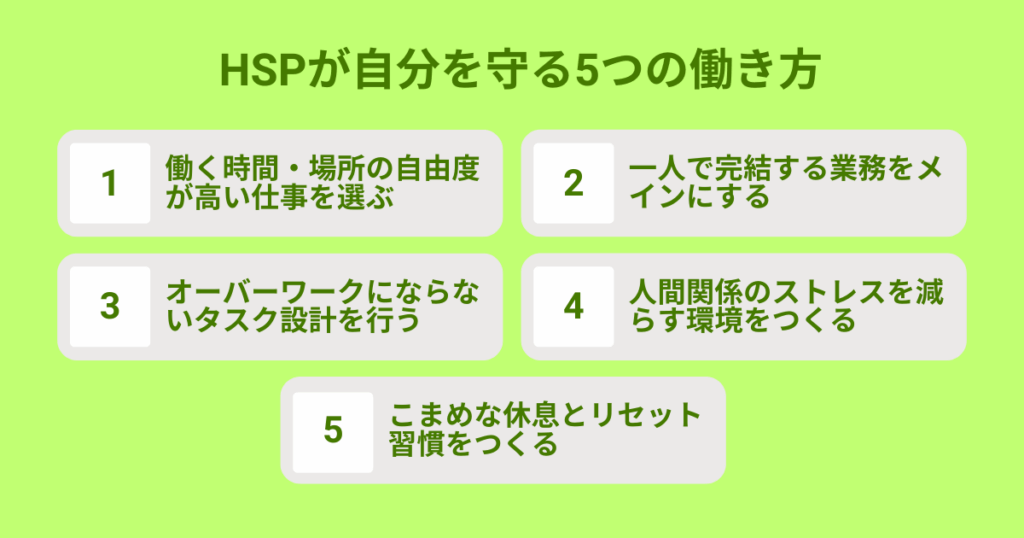

HSPが自分を守るための働き方のコツ5選

この章では、HSPが自分の特性を理解し、無理なく働き続けるための実践的な工夫を5つの視点から紹介します。

どれも「がんばらずに続けること」を前提にしたコツなので、日々の仕事の中で少しずつ取り入れていくことができます。

働く時間・場所の自由度が高い仕事を選ぶ

HSPにとって、働く環境が与える影響は非常に大きく、特に時間と空間に関する柔軟性は心身の安定に直結します。

たとえば、決まった時間に満員電車で通勤し、騒がしいオフィスで長時間働くようなスタイルでは、外部刺激が多すぎて疲弊してしまいます。

一方、リモートワークやフレックスタイム制のある仕事であれば、自分にとって心地よい時間帯・空間で働くことが可能になります。

自分の集中しやすい時間帯に業務を行うことで、効率が上がるだけでなく、余計なストレスを避けることができます。

休憩やリズムの取り方も自分でコントロールできるため、エネルギーの浪費を防ぎやすくなります。

このように、働く時間と場所の自由度を確保することは、HSPにとって重要な「自己防衛の選択肢」のひとつです。

一人で完結する業務をメインにする

HSPは人との関わりを通して多くのエネルギーを消費します。

そのため、他人とのやり取りが頻繁に発生する仕事よりも、一人で完結できる業務のほうが、疲労を抑えつつ集中して取り組める傾向があります。

たとえば、ライティングやWebデザイン、プログラミングなど、一定のルールや成果物が定められており、自分のペースで進められる仕事が向いています。

こうした業務では、対人関係の摩擦が少なく、突然の対応に追われることも少ないため、HSPが安心して取り組むことができます。

定期的なミーティングやチームでの連携が必要な場合でも、チャットツールなど非対面でのやり取りをメインにすれば、感情の消耗を最小限に抑えられます。

仕事の設計段階から「一人で完結できるかどうか」を基準にすることが、HSPにとっては働きやすさのポイントです。

オーバーワークにならないタスク設計を行う

HSPは責任感が強く、頼まれごとを断れない傾向があります。そのため、自分の限界を超えて仕事を抱え込み、オーバーワークに陥りやすいというリスクがあります。

これを防ぐためには、日々のタスク設計において「余白」を意識することが大切です。

たとえば、1日の業務においては70〜80%の稼働を上限に設定し、予期せぬ対応や休憩の時間を確保するようにします。

また、タスクの優先順位を明確にし、「今やらなくてもよいこと」を意識的に後回しにする判断力も必要です。

自分の集中力やエネルギーの変動を記録し、それに合わせて仕事量を調整する習慣を持つことで、無理のないリズムが作れます。

特にHSPは一つの仕事に深く入り込みやすいため作業時間が延びがちですが、あらかじめ時間の上限を設けるなど、客観的なルールを設けることが有効です。

タスク設計とは自分のエネルギー配分を戦略的に管理する行為であり、HSPが継続して働くためには欠かせない視点です。

人間関係のストレスを減らす環境をつくる

HSPが仕事で消耗する大きな要因のひとつが、職場での人間関係です。

感情の変化に敏感であるがゆえに、周囲の雰囲気や言葉のニュアンスを過剰に読み取り、必要以上に気を使ってしまうことがあります。

このような状況を避けるためには、まず「距離を取れる関係性」が築ける職場を選ぶことが大切です。

たとえば、上下関係が厳しい組織や、常に誰かの目がある環境では、HSPの持つ感受性がストレスとして働いてしまいます。

反対に、自律的に働ける文化がある職場や、メンバーとの関係がフラットなチームでは、必要以上に人の機嫌を気にせずに済みます。

また、心理的安全性(自分の気持ちを安心して発言できる状態)が確保された職場では、ちょっとした違和感や困りごとを共有しやすく、無理を溜め込まずに働くことができます。

対面コミュニケーションに負担を感じる場合は、テキスト中心のやりとりを導入するだけでも負担が軽減されます。

人間関係のストレスを避ける工夫は、HSPのパフォーマンスを安定させる上で不可欠です。

こまめな休息とリセット習慣をつくる

HSPは情報処理が深く、集中力が高い分、短時間でもエネルギーを大量に消耗する傾向があります。

だからこそ、定期的に意識的な休息を取り、脳と心をリセットする習慣が必要です。

たとえば……

- 1時間作業したら5分間は目を閉じて深呼吸する

- 昼食後に10分間だけ外を歩く

- タイマーを使って作業時間の区切りをつける

- お気に入りの飲み物を飲む など

こうした小さな習慣が、自律神経のバランスを整え、疲れの蓄積を防ぎます。

HSPにとっては働くことと同じくらい、「回復する」ことが重要です。その時間をあらかじめ組み込むことが、長く働くための基盤となります。

HSPに向いている働き方・働く場所の例

この章では、HSPにはどのような働き方・仕事環境がHSPに向いているのかを紹介します。

すべてのHSPに合う働き方はありませんが、共通する傾向として、刺激が少なく、自己裁量がある働き方が安心して続けやすいという特徴があります。

在宅ワークやリモート勤務

在宅ワークやリモート勤務は、HSPにとって非常に理にかなった働き方のひとつです。

自宅という落ち着いた環境の中で働くことで、オフィスにあるような騒音や視線、対面コミュニケーションのストレスを大幅に軽減できます。

仕事の合間にリフレッシュタイムを取りやすく、疲労の蓄積をコントロールしやすいというメリットもあります。

HSPは環境に敏感で集中力の波も大きいため、自分のペースで業務が進められる点も大きな利点です。

また、自宅勤務では「他人の機嫌を読む」「雑談に気を遣う」といった場面が減るため、心理的な消耗も最小限に抑えられます。

もちろん、リモートワークでもコミュニケーションは必要ですが、テキスト中心のやりとりがメインとなるため、感情の干渉が起こりにくい点も安心材料です。

フリーランス・業務委託

フリーランスや業務委託のような働き方は、HSPにとって「自分に合った働き方を自分で構築できる」という点で非常に魅力的です。

特に、自分で仕事量や取引先を調整できるという自由度は、エネルギー管理が重要なHSPにとって大きなメリットです。

会社勤めのように決まった時間や場所に縛られることなく、自分の体調や気分に合わせてスケジュールを組めるため、ストレスが軽減します。

また、フリーランスでは一人での作業が中心になりやすいため、対人ストレスを最小限に抑えることも可能です。

ただし、完全に人と関わらないわけではないため、自分がどの程度のやり取りならストレスなく行えるのか、基準を明確に持っておくことが重要です。

スキルを活かせる分野を選び、徐々に自分のペースで広げていくことで、無理なく安定した働き方が築けます。

静かな環境でのルーティン作業

HSPの多くは、一定のパターンで進む作業や、外部からの予測不能な刺激が少ない業務に安心感を感じます。

そうした意味で、静かな環境でのルーティン作業は、心身の負担を抑えながら働ける選択肢です。

たとえば……

- 図書館司書

- 商品管理

- 品質検査 など

これらの業務では突発的な対応が少なく、感情のやり取りよりも正確さや集中力が求められるため、HSPの持つ深い注意力が強みになります。

また、職場の雰囲気も比較的落ち着いており、静寂や秩序が保たれていることが多いため、感覚的な負担も少なくて済みます。

ルーティンという言葉は単調に聞こえるかもしれませんが、HSPにとっては「安心して集中できるリズム」として非常に重要です。

業務内容の変化が少ないことで、精神的な準備や調整も楽になり、安定したパフォーマンスを発揮しやすくなります。

人との接点が少ない専門職

HSPが無理なく働ける条件のひとつに、「他人の感情や言動に過度に反応せずに済むこと」が挙げられます。

そのため、専門的なスキルを活かし、比較的独立して作業できる職種は非常に相性が良いです。

たとえば……

- イラストレーター

- 翻訳者

- プログラマー

- 研究職 など

いずれも「自分の専門領域に没頭できる時間」が確保されやすい職種です。

これらの職種では、他人の感情に振り回される場面が少なく、必要なコミュニケーションも明確かつ限定的であることが多いため、精神的な消耗を抑えることができます。

もちろん専門職である以上、ある程度のスキル習得や経験は必要ですが、一度身につけてしまえば働く場所や時間、仕事の量などを調整できる自由度が広がります。

また、専門性が高いことで他者からの干渉も少なく、主体的に働ける環境が整いやすい点も安心材料です。

人との接点がゼロになるわけではありませんが、「干渉されない範囲で関わる」ことができる職種は、HSPが自分らしく働き続けるうえで現実的な選択肢のひとつです。

まとめ

HSPにとって「疲れやすさ」は個性の一部であり、克服すべき弱点ではありません。だからこそ、自分の特性に合った働き方を選ぶことは、甘えではなく戦略です。

刺激を減らし、安心できる環境で、自分らしく働く。そんな働き方を実現すれば、エネルギーの消耗を防ぎ、持続的に仕事を続けることができます。

働き方を見直すことで、自分を守りながら、健やかに働く選択肢は必ず見つかります。大切なのは、自分にとっての最適を知り、それを少しずつ整えていくことです。