残業しないためには、限られた時間を有効に活用する必要があります。

そのために重要なのは、日々のタスクに優先順位をつけることです。

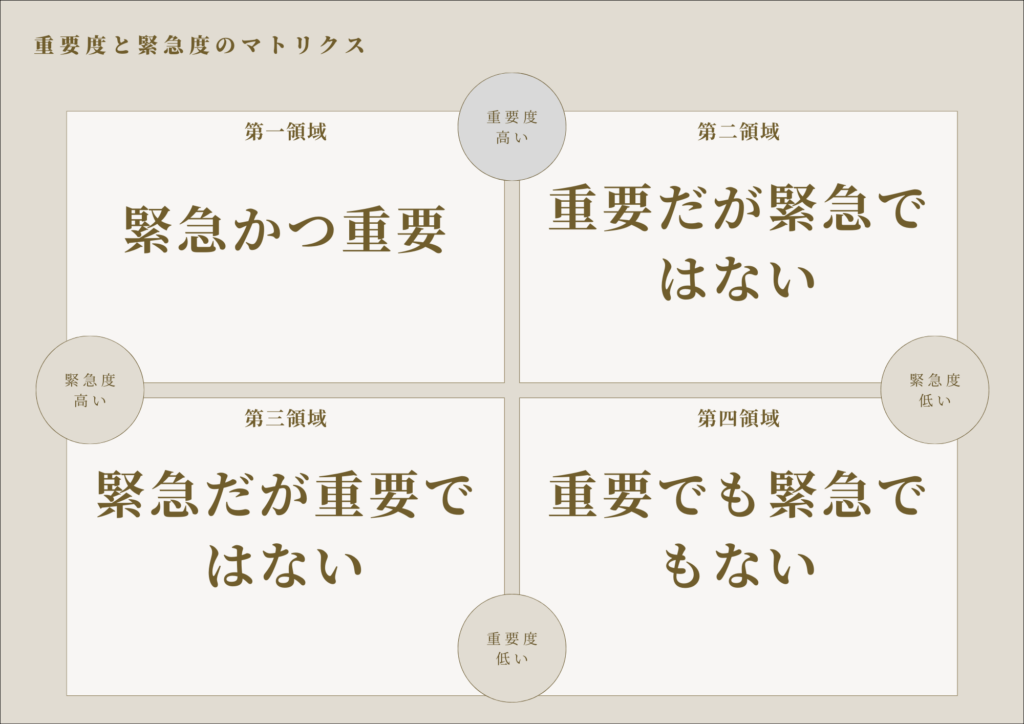

では、どうやって優先順位を決めればよいのでしょうか?その決定に役立つのが「重要度と緊急度のマトリクス」です。

重要度と緊急度のマトリクスとは

重要度と緊急度のマトリクスは、時間管理やタスク管理の基本的なフレームワークです。アイゼンハワー・マトリクスとして知られています。

この手法は、タスクを重要度と緊急度の2つの軸で分類し、効率的に行動を決定するのに役立ちます。

マトリクスの構造

マトリクスは、タスクを以下の4つの象限に分けます。象限というのは平面を直交する二直線で仕切ってできる4つの部分のひとつを指します。少し聞き慣れない言葉なので、ここでは領域としておきます。

- 緊急かつ重要

- 重要だが緊急ではない

- 緊急だが重要ではない

- 重要でも緊急でもない

以下のように表すことができます。

各領域がどのようなものかを次章から解説します。

第一領域:緊急かつ重要

第一領域に位置するのは、最優先で取り組むべきタスクです。たとえば以下のようなタスクが該当します。

- 「今日中」「明日まで」など期限・締め切りが間近に迫っているタスク

- 緊急のトラブル対応

残業を減らすという観点からいうと、第一領域のタスクは、4つの中で2番目に重要なタスクです。

ここで、「緊急かつ重要なタスクが最も重要なのでは?」と思う方もいるでしょう。

それは、今すぐやらないといけないという意味では重要なんですが、言い換えると、「今すぐやることが当たり前」のタスクなんですね。

つまり、残業したい・したくないではなく、有無を言わさずやるべきことに該当します。

第一領域のタスクをやらない人は、残業はないかもしれないけれど、周囲からの評価がマイナスになります。

昇格や昇給ができないかもしれないし、会社の業績が悪化して整理解雇するなんてときには、真っ先に解雇対象になるかもしれません。「ずるい人」として人間関係も構築できず、職場の居心地が悪くなることも考えられます。

そのため第一領域のタスクは確実にやる必要があります。

しかし、こればかりに力を注いでいても、いつになっても残業は減りません。

ではどうすればよいのか?そこで重要になってくるのが次に紹介する第二領域のタスクです。

第二領域:重要だが緊急ではない

第二領域は「重要だが緊急ではない」タスクです。4つの領域の中で、最も重要なのがこのタスクです。

たとえば以下のようなタスクが該当します。

- スキルアップのための学び

- 人間関係の構築

- キャリアの長期的な計画立案

- 業務効率化の方法の検討

残業を減らすという観点からいうと、第二領域のタスクは以下の理由で極めて重要です。

- 計画的に取り組むことで「緊急かつ重要なタスク」に変わるのを防ぐ

- 長期的な効率化につながる

- ストレスを減らし、モチベーションを維持できる

1.計画的に取り組むことで「緊急かつ重要なタスク」に変わるのを防ぐ

第一領域のタスクにばかり取り組んでいると常に急いでいる状態になり、新しいタスクがまた緊急化するという悪循環に陥ります。

しかし、第二領域に時間を費やせば事前準備や計画的な進行が可能になり、悪循環を断ち切ることができます。

たとえば早めに資料を準備すれば、締め切り前に焦ることがなくなり、残業の原因になるトラブルも避けられます。

このように言うと、早めに準備しようと思って夜遅くまで無理に取り組み、結局残業してしまう人がいます。それでは残業する日が変わっただけで、残業している事実は変わらないので本末転倒です。

早めに準備するというのは、無理をして取り組むことではありません。

ポイントは、日中の仕事時間の中で少しずつ進めることです。1日15分や30分でもいいので、タスクを分けて進めておきましょう。

また、早めに準備するときは最初から完璧を目指す必要はありません。資料を作成する場合なら調整や修正は締め切りまでの日程で行えばよいので、8割くらいの完成度を目指しましょう。

さらに、あとで解説する第三、第四領域のタスクを減らすだけで、早めの準備時間が作れます。

2.長期的な効率化につながる

第二領域のタスクに時間を使うことで、スキルアップしたり仕事の効率化の方法がわかったりして、日々の仕事がスムーズになります。

結果的に、残業が必要な仕事量そのものが減ります。

わたしは業務効率化のことをよく考えるようになってから、何も考えずに取り組んでいたときよりも確実に仕事の時間が減りました。

3.ストレスを減らし、モチベーションを維持できる

第一領域のタスクが多いといつも時間に追われるので焦りやストレスが増えます。

しかし、計画的に第二領域のタスクに取り組むことで自分のペースで仕事を進められるようになり、精神的な余裕が生まれます。

精神的に余裕をもってタスクに取り組むと、焦りによるミスや見落としも減り、精度が高まります。

その結果、本来ならやるはずがなかった残業(やり直しやトラブル対応)などが減り、残業になることを回避できます。

また、第一領域ばかりに取り組んでストレスが強い状態が続くと、エネルギーを過剰に消費し、心身の疲労感が増します。

そうすると、モチベーションが下がり、いっそう仕事をやりたくなくなります。「やりたくない」と思いながら仕事をすることは、さらにストレスを強めるという悪循環に陥ります。

とても大切なことなのでもう一度言います。

第三領域:緊急だが重要ではない

続いて、第三領域の「緊急だが重要ではない」タスクです。即時対応を求められるが価値が低いタスクを指します。

たとえば以下のようなタスクが該当します。

- 急に呼ばれてしまったものの、自分には直接関係のない会議

- 他部署からの調査要請

- 同僚のヘルプ業務(急な休み、早退の穴埋めなど)

- 期限が迫っている社内報告書(形式的なもので、顧客にはいっさい関係ない)

これらのタスクの特徴は、自分に大きな成果やメリットをもたらさないということです。

他人の緊急性に巻き込まれる場合が多いので急ぎでやる必要はあるのですが、本人にとっては価値が低いタスクです。

手伝ってあげたところで、口先だけの感謝はされるかもしれませんが、依頼した側も忘れてしまう程度のタスクなので恩も売れません。

頼まれるとつい手伝ってしまう「いい人」なのに、周囲から高い評価を受けるわけでもなく、毎日遅くまで残業をしてしまうような人は、第三領域のタスクが多い可能性があります。

ほかには、「資料を各自見ておけば済むのにわざわざ集まって情報伝達するだけの会議」「上司が部下を叱責するのを周囲に見せつけるだけの会議」など、不要な会議を頻繁におこなっている会社もあるでしょう。

このような会議も第三領域、あるいは次に紹介する第四領域のタスクに該当します。

会議の効率化については、以下の記事でも書いていますので参考にしてください。

会議を効率化する手法5選!今日から使える実践テクでムダゼロ会議に

第三領域のタスクをなくすには

第三領域は「可能であればやらない方向にもっていきたい」タスクです。

また、「頼みやすそう」という理由だけで頼まれてしまうこともあります。

そのため、「自分じゃなきゃだめなタスクなのか?」「今やらないとだめなタスクなのか?」を考えましょう。

考えた結果、自分でなくてもよいタスクだと思ったら、以下の対応が可能です。

- 暇してる人がいればその人にやってもらう

- 自分の業務と関係が薄い会議への参加は丁寧に断る

- 忙しいのに頼まれてしまった場合は、今やっている業務があることを伝える→すぐやってほしい場合はほかの人に頼むでしょう。

また、ごく短時間で済むタスクなら速攻かつその場で終わらせます。

たとえば、グループチャットで「了解」と返信するなどは速攻でできるので、後回しにしません。

第四領域:重要でも緊急でもない

重要でも緊急でもない第四領域のタスクの特徴は、目的の達成や成果につながらないこと、無駄な時間であることです。

つまり、まったくやる必要のないタスクです。

たとえば以下のようなタスクが該当します。

- カレンダーのデザイン変更などタスクの進捗とは関係のない行動

- 実際には不要なのに惰性的に続けているルーティンワーク

- 自動化すればいいのにそうせず、なぜか手作業でやっているタスク

- 誰かの文句を言っているだけのミーティング

- 仕事とはまったく関係のない雑談を長々すること

落とし穴にはまりやすいのは完璧主義の人

本人的には遊んでいるわけではなく、忙しく仕事をしているので、見落としがちな視点ではないでしょうか。

特に、真面目な方ほどやりがちです。たとえば以下のような行為が該当します。

- 仕事に必要以上の資料やデータを調べ続けること

- 「一応読んでおこう」と業務に直接関係のないメールや報告書を細かく確認すること

- すでに相手が求めるクオリティをクリアしているのに、完璧を求めて過剰に修正し続けること

- 整理整頓に時間をかけすぎること→整理整頓自体は超重要だが、本来の仕事がおろそかになるほど必要以上に時間をかけている

このような行為は、仕事をしているように見えて、実は仕事をしていない時間です。

「真面目にやってるのに残業は減らないし給与だって増えない」という方は、当てはまるところがないか思い返してみましょう。

完璧主義になることの弊害は、以下の記事で詳しく書いています。

第四領域のタスクをなくすには

曖昧な依頼や目的不明の活動を避けることが重要です。

常に「このタスクにはどんな意味があるか?」「どんな価値を生むか?」を考えていると、要・不要の判断ができます。

不要と判断したら、どんどん削減していきましょう。

暇で時間を持て余している人がいれば、その人に振るのもひとつです。

削減して余った時間は、第一領域、第二領域へと割り振っていきます。

息抜きも不要?

第四領域のタスクには「同僚とのおしゃべり」「SNSの閲覧」「無目的なテレビ視聴」なども含まれます。これが「楽しみ」のひとつなら、時間を決めて楽しむことでリラックス、ストレス発散などの効果が期待できるため、そのような目的なら必ずしも削るべきではありません。

ただし、必要以上に時間を取らないことが大切です。また、仕事中は仕事をする必要があるので、休憩時間以外にするのはNGです。

重要度と緊急度のマトリクスの活用方法

ここからはマトリクスを実際に使う場面をイメージしながら、活用方法を見ていきましょう。

やるべきなのは以下のことです。

- タスクをリストアップする

- 優先順位を決める

- 定期的に見直す

各項目について解説します。

1. タスクをリストアップする

まずは自分が関係するタスクを書き出しましょう。

ここでのポイントは、頭の中だけで整理しないことです。見落としを防ぐため、タスクをすべて紙やパソコンなどに書き出します。

タスクを書き出すときは、かっこ書きで(仕事)(スキルアップ)(プライベート)などざっくりと書いておくと、あとで分類しやすくなります。

また、大きなタスクは分解しましょう。

「資料作成」などの曖昧な表現ではなく、「資料の構成を考える」「必要なデータを集める」といった具体的なステップに分けると、重要度や緊急度の判断がしやすくなります。

さらに、仕事だけでなく、プライベートのタスクも含めて網羅するのがおすすめです。たとえば子育て中で「子どものお迎え」などの重要タスクを抱えている場合は、そのことが気になって仕事に集中できません。

そのため、プライベートでどうしても外せない用事がある方は、プライベートのタスクもあわせて書き出しましょう。

ポイント!

・タスクは紙かデジタルツールに書き出す

・大きなタスクは具体的なステップに分解する

・プライベートの用事がある場合はプライベートのタスクも書き出す

2. 優先順位を決める

次に、「重要度」と「緊急度」を自分なりに定義します。

重要度というのは、自分の目標や仕事環境、価値観などに対して、そのタスクがどれだけ影響を与えるかという視点です。

緊急度というのは、そのタスクをいつまでに完了しなければならないかという視点です。これは単純明快ですね。ただし締め切りはギリギリではなく1日前倒しくらいにしておくのがおすすめです。

重要度と緊急度を定義したら、先ほど書き出したタスクがマトリクスのどこに分類されるかを考えましょう。

おさらいすると、以下のように分類します。

- 第一領域:重要かつ緊急→最優先で対応する。

- 第二領域:緊急ではないが重要→時間を確保し、積極的に取り組む。

- 第三領域:緊急だが重要ではない→委任または最小限に対応する。

- 第四領域:重要でも緊急でもない→極力避ける。

ポイントとしては、やりたいこと・楽しいことや、目の前にあって気になることを優先しすぎないことです。

自分のタスクを広く見て、冷静に判断しましょう。

判断基準が曖昧な場合は、「これっていつまでにやらないとまずいですか?」と、同僚や先輩などに相談するのもひとつの方法です。

3. 定期的に見直す

タスクの状況や優先順位は変わります。緊急度の低かったタスクが急に「急遽会議が前倒しになった」と言われて緊急度が上がることもあります。

そのため、週1回など定期的に更新しましょう。

見直す際のポイントとしては、見直す理由をしっかり確認することです。

たとえば「今は忙しいから後回しにしよう」とかではなく、「このタスクが自分の目標達成にどう影響するか」をよく考えると判断にぶれがなくなります。

まとめ

重要度と緊急度のマトリクスは時間管理のフレームワークで、以下の4つに分けます。

- 緊急かつ重要

- 重要だが緊急ではない

- 緊急だが重要ではない

- 重要でも緊急でもない

本来最も価値があるのは、第二領域の「重要だが緊急ではないタスク」です。緊急ではないため後回しにしがちですが、残業ループから抜け出すにはここを強化する必要があります。

重要度と緊急度のマトリクスを活用すれば、日々のタスクに優先順位をつけ、効率的かつ充実した時間管理を実現できます。面倒だと思っても、やってみると頭の中が整理されて効率性が上がるのでぜひ試してみてください。

なお、重要度と緊急度のマトリクスがどうしても複雑に感じる方は、1日3タスクルール(MIT:Most Important Tasks)という方法もあります。気になる方は以下の記事を参考にしてください。